一粒种子改变世界

上影主创刘恒志团队访袁隆平弟子李必湖为电影取材

本报讯(记者 常江 李瑜)日前,上海电影集团影视传媒有限公司高级顾问、艺术总监、著名文学家、剧作家、诗人、书法家刘恒志教授带领大型人物传记电影《禾下乘凉梦》和30集电视连续剧《袁隆平》主创团队偕同湖南省委党校湖南省科技战略研究中心首席专家、执行副主任曹山河教授驱车从长沙前往怀化采访袁隆平弟子李必湖,为电影电视剧创作取材。

李必湖,1966年毕业于安江农校,原怀化职业技术学院院长,原怀化人大常委会副主任,也是袁隆平的学生和重要助手,为杂交水稻研究做出了巨大贡献。

6月10日一大早,袁隆平剧组同李必湖老师驱车前往怀化市洪江市安江镇大沙坪安江农校纪念园。

总编剧刘恒志在车上与李必湖老师交谈。 从左到右 刘恒志、曹山河、李必湖 李瑜 摄

十号上午怀化下着蒙蒙细雨,李老师与编剧谈兴正欢,一路滔滔不绝,表示收到第一稿剧本之后,他十分认同,觉得写出了精髓,已经是非常完整的剧本,仅有细节需要修改。李老师十分认真地提出了自己的意见和建议。

刘恒志说:“第一版的初稿您给予团队的六点意见都已收到,对完善袁隆平袁老师人物形象和脉络非常有帮助!要感谢您!”

交谈中,李必湖提出应该探访袁隆平夫人邓则老师在安江的旧居,主创团队栉风沐雨前往取材。

从左至右 曹山河、刘恒志、李必湖。

图为当地居民为主创团队解说 从左至右曹山河、刘恒志、李必湖 本报记者摄

图为当地居民为主创团队解说 从左至右曹山河、李必湖、刘恒志 本报记者摄

主创团队应邀拜访了杂交水稻发源地“安江农校”,安江农校坐落于湘西雪峰山之下,群山环绕。参观了安江农校旧址,现已改为安江农校纪念园,安江农校原为始建于明朝的圣觉寺遗址,解放前因火灾被毁。

在安江农校,袁隆平院士的另一名学生、果树栽培与育种专家覃皓老师接待了主创团队。袁隆平院士曾经在安江农校进行了很长时间的研究和教学工作,下图为他在安江农校最早时期的故居。

袁隆平旧居一 从左到右李必湖、刘恒志、覃皓。

主创团队取材。

袁隆平院士于安江农校故居——专家楼。从左到右刘恒志、李必湖。

刘恒志参观专家楼找创作灵感。

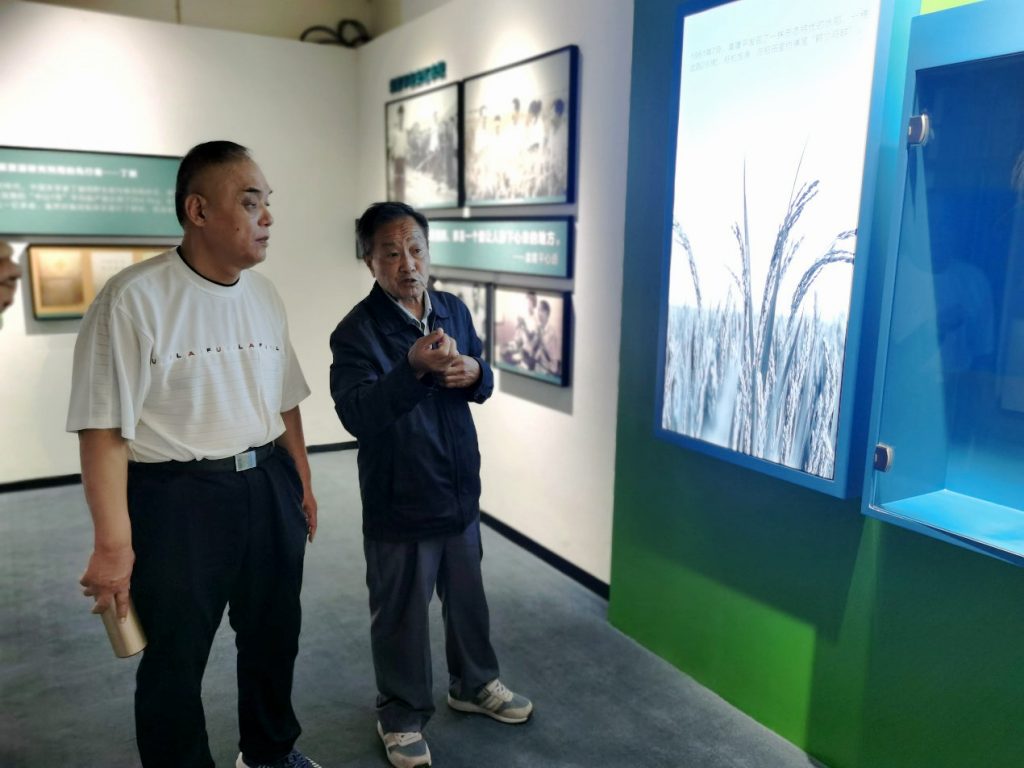

主创团队在覃皓老师带领下参观了杂交水稻博物馆,了解杂交水稻研究培育的发展历史。

图为李必湖为刘恒志编剧讲解杂交水稻研究。

图为李必湖老师为刘恒志编剧讲解“野败”、

李必湖与覃皓为编剧刘恒志讲述了杂交水稻的起源,袁隆平院士在安江农校的研究以及重大转折点——“野败”的发现。他们深深怀念袁隆平院士,讲述了与袁隆平院士一起工作学习的生活,以及在海南最后一次会面。李必湖告诉记者,袁老师幽默风趣,平易近人,最后一次见面还同他们夫妇顽笑。

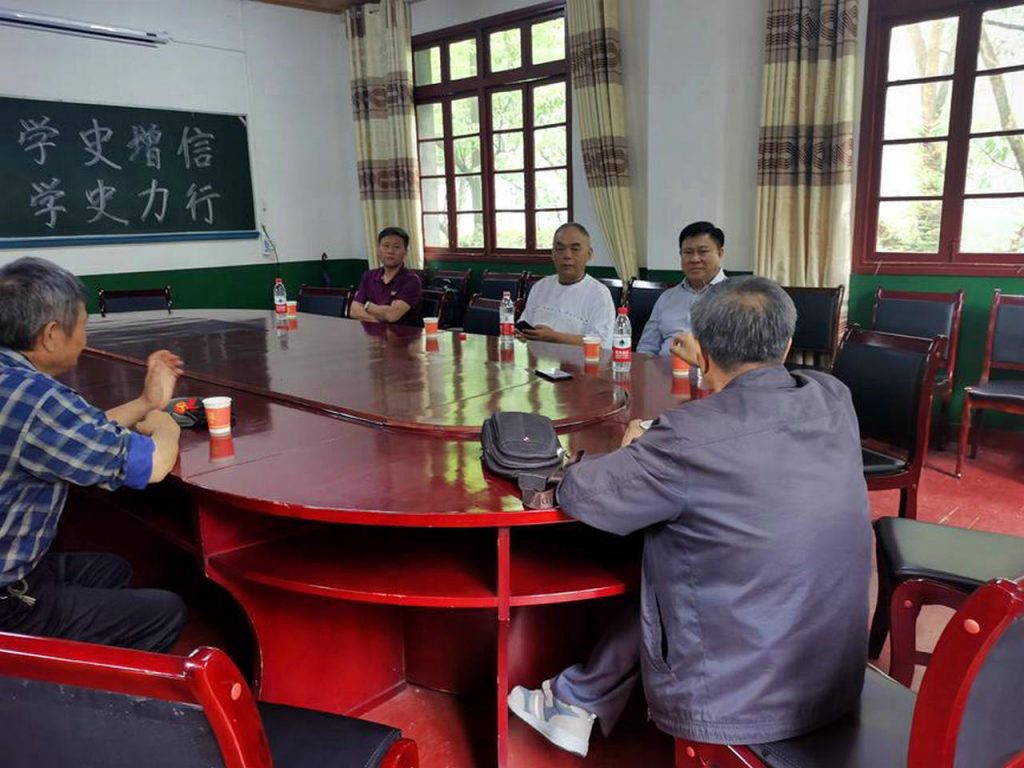

在原黔阳地委办公楼,李必湖老师与覃皓为编剧刘恒志会谈。

从左到右李必湖、覃皓。

自1966年袁隆平撰写的首篇杂交水稻研究论文《水稻的雄性不孕性》,引起了科学界和政府的高度重视,1967年,杂交水稻研究列入了全省重点科研项目,由袁隆平与助手李必湖、尹华奇组成的中国第一个杂交水稻研究小组在安江农校成立。

李老师讲述了杂交水稻过程中艰难曲折、筚路蓝缕的探索路程,他说袁老师给他们留下的最重要的精神财富,创新的思想,脚踏实地的作风,百折不挠的坚持,实事求是的态度,希望袁隆平精神永留存,总编剧刘恒志表示:袁隆平院士是做出巨大贡献的“杂交水稻之父”,写出新风采义不容辞。

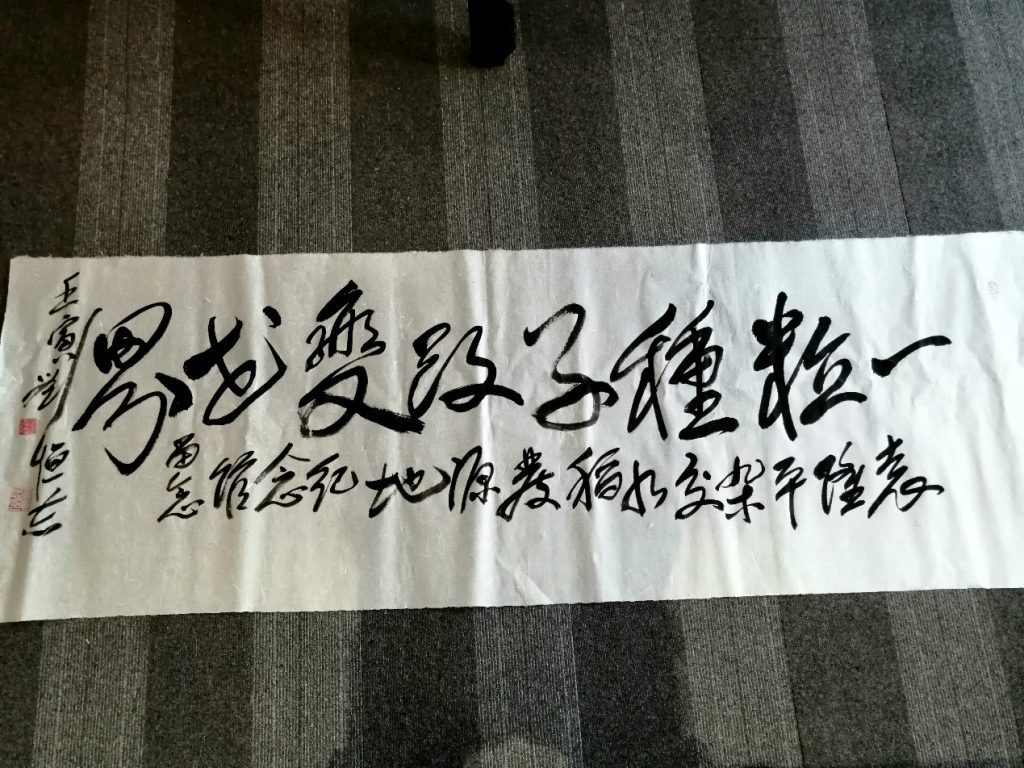

总编剧刘恒志老师受邀为杂交水稻纪念馆题字(从左至右曹山河、李必湖、覃皓、刘恒志) 。

刘恒志老师为安江农校纪念园杂交水稻纪念馆题字。

“一粒种子改变世界”