中国奉献•文化奇观•历法指南•廿四循环•追根溯源•继承发展

解读节气“夏至” • 专栏作者 张振海

一、二十四节气的追根溯源 详见概论和纵览

二、二十四节气的基本概念 详见概论和纵览

三、二十四节气的历法指南 详见概论和纵览

2022年06月21日 17:13:40 节气 夏至

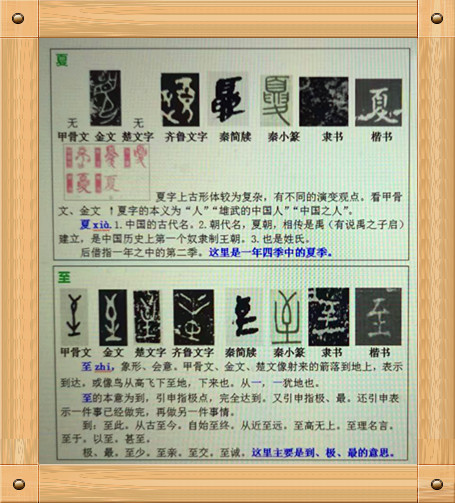

夏至

是二十四节气的第十个,夏季的第四个。每年的6月21日前后交节,太阳到达黄经90°即是。今年是6月21日。

《月令七十二候集解》:“五月中,夏,假也,至,极也,万物于此皆假大而至极也。”

解读:这里的假,大的意思;至,极的意思。万物皆假大而至极。这天太阳直射地面的位置到达最北端,几乎直射北回归线。此时,北半球的太阳正午最高,辐射最多,白昼最长,黑夜最短。可谓至极。

夏至也是太阳的转折点,阳光直射点开始从北回归线向南移动,北半球白昼逐日减短,黑夜每天加长,正午太阳高度逐日降低。太阳将走“回头路”。可谓至极必反。

夏至虽有四最,但并不是一年中天气最热的时候。因为,接近地表的热量还在继续积蓄。最热是在之后的三伏。详见下

三候

我国古代将夏至分为三候。夏至之日鹿角解,又五日蜩始鸣,又五日半夏生。

一候,鹿角解

解读:夏至日阴气生而阳气始衰,所以阳性的鹿角开始脱落。

二候,蜩始鸣

解读:雄性的知了在夏至后因感阴气便鼓翼而鸣。一些喜阴的生物开始出现,而喜阳的生物开始衰退。

三候,半夏生

解读:半夏是一种喜阴的药草,因在仲夏(一半)出生而得名。

特点

“阳极之至,阴气始生。日北至,日长至,影短至,热渐至,故曰夏至。”

“夏至”呈现对流天气,暴雨天气,高温天气。我国的主要降雨地区仍在江淮流域。有时暖湿空气抵达华北,冷暖空气相遇,午后到夜间时常出现雷雨、大风,有时甚至产生冰雹。“夏至”末期,江淮流域梅雨结束,华北地区由南至北开始进入雨季。

天文学上规定夏至为北半球夏季的开始。由于太阳辐射到地面的热量,比地面向空中发散的多,所以气温不断升高,并在夏至后的第3庚日进入最热的伏天。

习俗

夏至古时又称“夏节”、“夏至节”。主要是“祭神祀祖”,“消夏避伏”,“饮食养生”。夏至日正是麦收之后,古人既感谢天赐“夏收”,又祈求获得“秋报”。举办隆重的“过夏麦”,系古代“夏祭”活动的遗存。

《周礼·春官》:“以夏日至,致地方物魈。”周代夏至祭神,意为清除疫疠、荒年、饥饿与死亡。

《史记·封禅书》:“夏至日,祭地,皆用乐舞。”宋朝百官放假三天。辽代谓之‘朝节’,妇女进彩扇,以粉脂囊相赠遗。清朝为交时,头时、二时、末时,谓之‘三时’,慎起居、禁诅咒、戒剃头,多所忌讳……人们通过祭神以祈求灾消年丰。

“狗为阳畜,能辟不祥”有关资料记载,战国时期秦德公即位次年,六月酷热,疫疠流行。秦德公命令臣民杀狗避邪,后来形成夏至杀狗的习俗。

“冬至鱼生夏至狗”,广东人素有喜吃狗肉之习。夏至狗肉和荔子合吃不热,故此夏至吃狗肉和荔枝的习惯延续到今。

“立夏日,吃补食”的民谣,也说明一年进补从立夏就开始了。

“夏至吃蛋,石板踩烂”,是说:夏至吃蛋,强身健胃,行走有劲。

“吃了夏至羹,麻石踩成坑”,“夏至吃个坨,一脚跨过河”,意喻吃羹、坨后力大无比,身轻如燕。

“夏至吃了圆糊醮,踩得石头咕咕叫”,将做好的醮放在水田,并且燃香以此祭祀,祈求丰收。

“冬至饺子夏至面”,“吃过夏至面,一天短一线”。民间普遍要吃凉面,俗称“过水面”,有降火开胃之意。也有吃热面,俗称“锅挑儿”,有辟恶驱邪之意。凉面促进食欲,热面出汗,祛除体内湿气和暑气,都是很有科学道理的。

“北京人夏至讲究吃面”。按照老北京的风俗习惯,每年一到夏至节气就可以吃生菜、凉面了。因为这个时候气候炎热,吃些生冷之物可以增强食欲,又不会因寒凉而损害健康。现在人们吃各种面,过去主要吃打卤面(肉的、菜的)、炸酱面、麻酱面等等,过去自家擀面、抻面。现在买面,面条当然“畅销”。

“尝新游戏”普遍食用新鲜果蔬,有的给小孩煮新麦粒吃。

“苦夏习俗”夏至后天气闷热,人们食欲不振,俗称“苦夏”,此时有很多饮食习俗。

夏至有很多习俗是与端午节相通的。详见“端午节”来源“夏至”说。

养生

嵇康在《养生论》中谈到对夏季炎热的保养有独到之见:“更宜调息静心,常如冰雪在心,炎热亦于吾心少减,不可以热为热,更生热矣。”这就是心静自然凉,的精神调养。

中医认为,保护阳气,夏至的阳气最旺,以后逐渐减弱,养生要注意保护阳气,着眼于“长”字。为顺应自然界阴阳盛衰的变化,一般宜晚睡早起,并利用午休来弥补夜晚睡眠的不足。年老体弱者则应早睡早起,保持每天有充足的睡眠。

中医认为,适当运动,也是夏季养生必不可少的,但是要注意在清晨或傍晚天气凉爽时进行,在河湖水边、公园庭院等空气新鲜的地方进行。

中医认为,多吃“凉性”蔬菜,凡有苦味的蔬菜,大多具有清热的作用,因此,夏至前后经常吃些苦瓜、莴笋、芹菜、油麦菜等苦味菜,能起到解热祛暑、消除疲劳等作用。

中医认为,多吃“杀菌”蔬菜,夏季是疾病尤其是肠道传染病多发季节。多吃些“杀菌”蔬菜,可预防疾病。大蒜、洋葱、韭菜、葱姜等。这些蔬菜中,含有丰富的植物广谱杀菌素,对各种球菌、杆菌、真菌、病毒有杀灭和抑制作用。其中,作用最突出的是大蒜,最好生食。

四、二十四节气的文化奇观 详见概论和纵览

文化贡献 详见概论和纵览

文化遗产 详见概论和纵览

文化经典 详见概论和纵览

夏至配诗词

唐•元稹诗选《咏廿四气诗》夏至五月中

处处闻蝉响,须知五月中。

龙潜淥水坑,火助太阳宫。

过雨频飞电,行云屡带虹。

蕤宾移去后,二气各西东。

唐•刘禹锡巧妙地借喻这种天气,写出

“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”的著名诗句。

夏至的楹联

四野绿阴迎夏至;

一庭红雨送春归。

夏候数符阳至九;

天长时待伏交三。

文化杂谈 详见概论和纵览

下面更精彩

冬夏相对应的文化

立冬对应立夏。冬至对应夏至。小寒大寒对应小暑大暑。小雪大雪对应小满大满。

冬练三九,夏练三伏。

冬天有九九歌,夏天也有九九歌,您知道吗?择机详细介绍。

夏至后三伏的文化

现在网络、微信中流传一个“三伏”的帖子……并被频繁转发。它说的初伏、中伏、末伏时间都不对,更严重的错误是说今年三伏38天,百年不遇,用“假文化”、“伪科学”误导大众、误人子弟!

我国古代的“干支纪法”,也称“干支纪元法”,包括:干支纪年、干支纪月、干支纪日,直至干支纪时。“三伏天”是按照 “干支纪日”确定的。

每年夏至以后第三个庚日(指干支纪日中带有“庚”字的日子)为初伏第一天,10天之后,第四个庚日为中伏第一天,立秋后第一个庚日为末伏第一天,合起来称为“三伏天”,简称“三伏”,是盛夏酷暑最热的时候。“中伏”是气温最高的日子。

初伏(一伏、入伏、数伏),中伏(二伏),末伏(三伏、出伏、终伏)。

我多次解读过,对时令、节气稍有常识的都知道,初伏和末伏都固定为10天,不会变,中伏天数不固定,夏至到立秋之间有4个庚日时,中伏为10天,有5个庚日时,中伏为20天。中伏长短主要决定于庚日出现的早晚。

中伏10天,三伏天就30天。中伏20天,三伏天就40天。必须是整数,绝不会出现38天39天41天42天。

网络、微信盛传、多转的今年38天,肯定是假消息!不要相信!也不要转发,转发让明白人看到,暴露你不懂!

消息来源:张振海